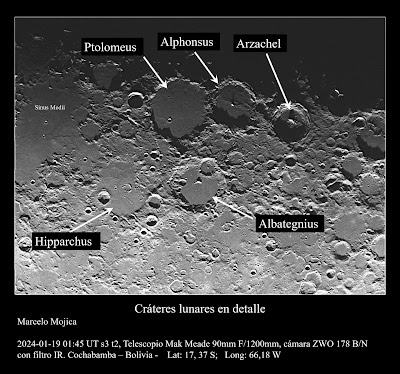

Por Marcelo Mojica – Club de Astronomía Ícarus,

Cochabamba, Bolivia

Entre los numerosos accidentes geográficos que adornan

la cara visible de la Luna, el cráter Hiparco destaca por su historia,

estructura y relevancia científica. Ubicado en las coordenadas lunares 5.4° N y

8.5° E, en la región del cráter Ptolomeo, este cráter de impacto se extiende por

aproximadamente 150 kilómetros de diámetro, con una profundidad media de unos 3.3

kilómetros. Su forma es algo irregular y poligonal, con bordes degradados y

secciones colapsadas, resultado de su antigüedad y de los posteriores impactos

y procesos geológicos que han alterado su estructura original. [1]

Hiparco es clasificado como un cráter del tipo

“llanura amurallada”. Su interior ha sido parcialmente rellenado por flujos de

lava basáltica durante el periodo Imbrico (aproximadamente hace 3.2 mil

millones de años), lo que ha resultado en un fondo relativamente plano en comparación

con otros cráteres de impacto más recientes. La erosión de sus paredes, el

colapso de parte de su borde oriental y la presencia de grietas en su interior

sugieren que Hiparco ha sido testigo de una larga historia de actividad lunar.

En su centro ya no se observan picos centrales definidos, lo que indica que

estos probablemente fueron cubiertos o erosionados por procesos posteriores al impacto.

[2]

Este cráter se encuentra rodeado de otras formaciones

interesantes, como el cráter Albategnius al sur y el cráter Horrocks en su

borde noroeste. A lo largo de su contorno se notan pequeños cráteres

secundarios, producto de impactos más recientes que han marcado la superficie

con cicatrices superpuestas. [1]

Hiparco

según Robert Hooke, Micrographia, 1665

Históricamente, Hiparco fue uno de los primeros

cráteres estudiados por los pioneros de la astronomía telescópica. Robert

Hooke, científico inglés del siglo XVII, lo observó utilizando un telescopio

con una distancia focal de 9 metros, una verdadera hazaña para la época. En sus

detalladas ilustraciones, Hooke llegó a sugerir la posible existencia de

vegetación lunar dentro del cráter, interpretando ciertas texturas visuales

como signos de flora. Hoy sabemos que esas ideas fueron fruto de limitaciones

ópticas y del deseo de hallar vida más allá de la Tierra, pero sus

observaciones representan un momento clave en la historia de la astronomía.

Como escribe Robert Hooke. Micrographia, 1665 pag 590. [3]

“Se podrá ver un tanto por el dibujo que he adjuntado

aquí, que tracé con un aparato de treinta pies [915 cm] en octubre de 1664,

justo antes de que la luna tuviese iluminada una mitad. aparece como un valle

muy espacioso rodeado por una cordillera de montañas no muy altas en

comparación con otras muchas de la luna ni tampoco muy empinadas. El valle

mismo A B C D tiene en gran medida forma de pera, y por diversos aspectos que

ofrece parece ser un lugar muy fértil, esto es, parece tener su superficie toda

cubierta de algún tipo de sustancias vegetales, pues en todas las posiciones de

la luz respecto a él parece producir una reflexión mucho más débil que las más

áridas cumbres de las colinas circundantes, y ésas, mucho más débil que otras

diversas montañas de la luna escabrosas, gredosas o rocosas. Así pues, no me

niego a pensar que en el valle pueda haber vegetales análogos a nuestra hierba,

arbustos y árboles, y la mayoría de esas colinas en tomo pueden estar tapizadas

de una cubierta vegetal tan fina como la que podemos observar que tienen nuestras

colinas, al modo del corto pasto de ovejas que cubre las colinas de las

llanuras de Salisbury”

Desde la Tierra, Hiparco es fácilmente visible con

telescopios de aficionado debido a su diámetro aparente de 71.9” y, bajo buenas

condiciones de visibilidad, incluso con binoculares que tengan 10x, o mayor

aumento. El mejor momento para observarlo es alrededor del día 6 al 8 del ciclo

lunar (es decir, entre la luna creciente y el cuarto creciente), cuando el

terminador —la línea que separa el día de la noche lunar— cruza cerca de su

ubicación. Esto permite que las sombras alargadas revelen con gran claridad el

relieve del terreno, resaltando los muros exteriores, los colapsos en el borde

y las ondulaciones del piso interno. [2]

Desde el Club de Astronomía Ícarus, con base en

Cochabamba – Bolivia, hemos realizado observaciones regulares del cráter

Hiparco utilizando telescopios de mediana apertura, equipados con cámaras

astronómicas CMOS de la marca ZWO. Modelos como la ASI178MC y la ASI120 color,

combinados con telescopios Mak de 150mm y de 90mm de apertura, como también con

refractores de alta calidad, nos han permitido capturar imágenes con gran nivel

de detalle utilizando filtros IR y UV. Gracias a estas tecnologías, hemos

podido documentar con precisión zonas de colapso, grietas internas, diferencias

de albedo y hasta pequeños cráteres secundarios dentro de Hiparco.

Fig 2. Imagen Obtenida con un Mak de 90mm F/1200 en

fecha 19/Ene/2024 con condiciones regulares de cielo

Una de nuestras sesiones ocurrió en enero de 2024,

bajo cielos despejados, aunque con condiciones regulares, debido a que es la

época lluviosa. Durante esa jornada, logramos una secuencia de imágenes que

muestra con claridad las sombras proyectadas por los muros occidentales del

cráter, creando un contraste espectacular con su piso plano iluminado. Estas

imágenes, procesadas cuidadosamente con software gratuito como RegiStax, han

sido compartidas, generando gran interés.

A todos los aficionados a la astronomía, queremos

invitarlos a observar el cráter Hiparco. No se necesita un equipo sofisticado:

un telescopio pequeño o unos binoculares estables, con trípode, son suficientes

para iniciar esta apasionante exploración lunar. Desde las alturas de los

Andes, donde los cielos son más limpios y estables que en muchas regiones del

mundo, tenemos una ventaja natural para la observación astronómica. Apuntar

nuestros telescopios hacia la Luna no solo nos conecta con el pasado científico

de la humanidad, sino que también nos motiva a seguir aprendiendo y

descubriendo.

El cráter Hiparco no es solo una formación geológica:

es una cápsula del tiempo, una huella tangible de la historia del Sistema Solar

y un símbolo del espíritu explorador que todos llevamos dentro. Ya sea como

parte de un estudio serio o como simple admiración por la belleza celeste,

observar Hiparco es una experiencia que vale la pena vivir, una y otra vez.

Bibliografía

1.

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipparchus_(cr%C3%A1ter)

2.

Virtual Moon Atlas. Freeware

3.

Micrographia, Robert Hooke, 1665 pag 590