Por Esteban J. Andrada

La tradición de asignar nombres a las lunas llenas a

lo largo del año ha enriquecido la cultura en general, pero también ha generado

cierta confusión.

Un ejemplo de ello es la denominada Luna Rosa,

que ha llevado a muchos a preguntarse si nuestro satélite natural adquiere

realmente una tonalidad rosada. Tiene su origen en las culturas indígenas de

América del Norte, quienes asociaban la primera luna llena de la primavera con

el florecimiento de las flores silvestres Phlox, de color rosa. Esta conexión

entre la naturaleza y los eventos celestes era fundamental en sus calendarios y

creencias.

También es muy como escuchar el término "luna

azul" de vez en cuando. Simplemente es un término cultural, no de origen

científico. Se refiere a la segunda luna llena en un mismo mes calendario, en

ocasiones, la Luna puede adquirir un tono ligeramente azulado debido a la

presencia de partículas de humo o ceniza volcánica en la atmósfera.

¿Por qué la Luna no se vuelve rosa?

A pesar de su nombre poético, la Luna Rosa no

experimenta ningún cambio en su coloración. El término rosa es

simplemente una designación cultural, sin base científica. La apariencia de la

Luna, generalmente blanca o grisácea, tiene una coloración que está

condicionada por la cantidad de luz solar que refleja y de las condiciones

atmosféricas de la Tierra.

Durante un eclipse total de Luna, la Tierra proyecta

una sombra sobre nuestro satélite. Sin embargo, esta sombra no es completamente

oscura, sino que adquiere un tono rojizo. Esta interacción entre la luz

solar, la atmósfera terrestre y la superficie lunar se puede observar durante

la "totalidad" del eclipse

Si bien la Luna no cambia de color, existen algunas

circunstancias atmosféricas que pueden hacer que se vea más rojiza o

anaranjada.

Eclipse total de Luna: Durante eclipses lunares

totales, la atmósfera terrestre filtra la luz solar, permitiendo que solo las

longitudes de onda más largas (rojas) alcancen la Luna.

Humo y polvo en suspensión: La contaminación

atmosférica, el humo o las partículas de polvo en suspensión pueden dispersar

la luz azul, haciendo que la Luna se vea anaranjada rojiza, o amarronada.

Como podemos ver, los factores atmosféricos influyen

en gran medida. La dispersión de la luz por partículas en la atmósfera, y el

polvo, humo o gotas de agua pueden hacer que la Luna se vea más rojiza,

anaranjada o incluso azulada, dependiendo de la longitud de onda de la luz que

se disperse. Pero ese no es el único motivo.

La altura de la Luna en el cielo

Cuando la Luna está cerca del horizonte, su luz

atraviesa una mayor cantidad de atmósfera terrestre. Esta capa de aire actúa

como un prisma, dispersando la luz azul y dejando pasar principalmente las

longitudes de onda más largas (rojo, naranja y amarillo). Esto hace que la Luna

se vea más rojiza o anaranjada, especialmente durante el amanecer o el

atardecer.

A medida que la Luna asciende en el cielo y se acerca

al cenit (el punto más alto), su luz atraviesa una menor cantidad de atmósfera.

Por lo tanto, la dispersión de la luz es menor y la Luna se ve más blanca o

grisácea. Son un claro ejemplo de cómo la atmósfera terrestre puede

cambiar drásticamente el color de la Luna, tiñéndola de un intenso rojo

cobrizo.

Por último, la percepción del color también puede

variar de una persona a otra y depender de las condiciones de observación, como

la contaminación lumínica o la adaptación de nuestros ojos a la oscuridad.

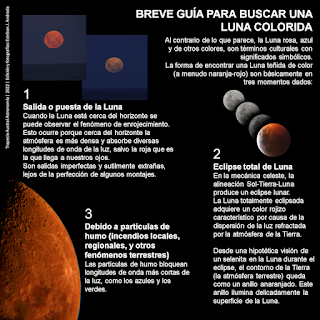

Breve guía para buscar una Luna colorida

La Luna tiene una superficie grisácea, pero

la percepción de su color desde la Tierra varía debido a la

interacción de la luz solar con nuestra atmósfera. Existen tres momentos dados

en donde la Luna cambia de color. No tiene ningún origen místico. En realidad,

el secreto se encuentra en la luz y no en la superficie lunar.