(Marcelo Mojica, Club de Astronomía Icarus)

Entre

las muchas maravillas que ofrece la superficie de la Luna, hay un cráter que,

tanto por su elegancia geológica como por su papel en la historia de la

astronomía, ha capturado la atención de generaciones de observadores: el cráter

Platón. Situado en las coordenadas lunares 51.6° norte

y 9.3° oeste, Platón se ubica en el extremo noreste del Mare Imbrium,

al borde de las tierras altas lunares, y representa uno de los espectáculos

visuales más cambiantes y hermosos que ofrece nuestro satélite natural.

[1]

Platón

es un cráter de impacto de unos 100 kilómetros de

diámetro, con un fondo relativamente plano y oscuro, cubierto por

antiguos flujos de lava basáltica. Sus murallas escarpadas y elevadas,

que alcanzan alturas de más de 2.5 kilómetros en algunos puntos,

lo rodean como una muralla fortificada, protegiendo su interior de tonos

sombríos. Esta configuración lo convierte en un objeto especialmente atractivo

para observar con telescopios de aficionado, ya que las sombras que

proyectan sus bordes varían dramáticamente a lo largo del mes lunar,

revelando diferentes aspectos de su relieve. [2]

Observar

Platón es como asistir a una obra de teatro con iluminación cambiante. En los

días posteriores al novilunio (Luna nueva), cuando la luz

solar apenas roza sus murallas orientales, las sombras se alargan hacia el

oeste, dibujando contornos precisos de las paredes del cráter. A medida que

avanza la fase lunar y el Sol lunar asciende en el cielo selenita, las sombras

se acortan y el interior del cráter aparece plano y oscuro, como un lago seco y

sereno. Más adelante, durante la luna menguante, el proceso se

invierte, esta vez con sombras proyectadas hacia el este. Esta transformación

diaria convierte a Platón en un objetivo ideal para seguir a lo largo de todo

el ciclo lunar, apreciando sus cambios sutiles y su belleza siempre renovada.

Una

característica curiosa es la ausencia de un pico central prominente,

típico en otros cráteres de tamaño similar. El interior del cráter también

presenta pequeños cráteres secundarios apenas visibles con

telescopios de mediana potencia, y ha sido objeto de interés por supuestas anomalias

visuales: desde el siglo XIX, varios observadores han reportado

“nubes”, “nieblas” o luces transitorias en su interior, fenómenos ahora

conocidos como Fenómenos Lunares Transitorios (TLPs) [3].

En 1788 el astrónomo planetario alemán Johan Schröter había informado de la

presencia de una brillantísima luz entre los picos de los montes Alpes, no

lejos de Platón.[4] Aunque su explicación científica aún es tema de

debate, han nutrido el misticismo en torno a Platón y han estimulado la

imaginación tanto de científicos como de escritores.

Este

cráter, además, tiene un lugar especial en la historia de la

cartografía lunar. Los primeros intentos sistemáticos de representar

la Luna con precisión surgieron a partir del uso del telescopio a comienzos del

siglo XVII. Thomas Harriot, un astrónomo inglés, fue el

primero en realizar un dibujo conocido de la Luna en 1609, incluso antes de

Galileo. Poco después, en ese mismo año, Galileo Galilei

utilizó su telescopio para observar y dibujar las fases lunares, aportando una

interpretación revolucionaria del relieve lunar que contradecía la visión

aristotélica de una Luna perfecta y lisa. Luego, en 1645, el astrónomo jesuita Johannes

Hevelius publicó Selenographia, la primera obra extensa

dedicada a la Luna, con mapas meticulosamente dibujados, donde Platón ya

aparecía representado (aunque con nombres distintos a los actuales).

A

estos pioneros se les sumó más tarde el trabajo del astrónomo italiano Giovanni

Battista Riccioli, quien en 1651 introdujo la nomenclatura lunar

moderna en su obra Almagestum Novum, asignando al cráter el nombre

“Platón” en honor al filósofo griego. Esta convención fue ampliamente adoptada

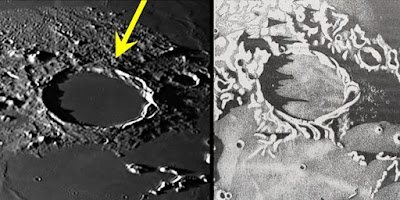

y perdura hasta hoy. Fig 1.

Dos

siglos más tarde, en plena época romántica de la astronomía, el cráter Platón

volvió a cobrar protagonismo en manos de observadores apasionados como Camille

Flammarion, autor del célebre libro L’Astronomie (1862).

Flammarion fue un astrónomo y divulgador francés que supo combinar el rigor

científico con una sensibilidad estética y literaria inusual. En sus obras,

incluyó bellísimos grabados lunares realizados a partir de observaciones

telescópicas de alta precisión. Muchos de estos dibujos, inspirados en los

cuadernos de observación de astrónomos del siglo XVIII y XIX, muestran a Platón

con gran detalle: sus murallas, su fondo oscuro, sus sombras cambiantes.

En

aquella época, antes de la fotografía astronómica, los dibujos eran la

principal forma de registrar y compartir observaciones, y el cráter Platón fue

uno de los favoritos por su capacidad de cambiar su apariencia con la luz.

Algunos astrónomos, como Schröter, Beer y Mädler, pasaban horas observando y

dibujando Platón durante noches consecutivas, documentando incluso las mínimas

variaciones.

Hoy

en día, gracias a la tecnología moderna, disponemos de imágenes satelitales de

alta resolución de la superficie lunar. Sin embargo, el encanto de observar

Platón en directo permanece intacto. A través de un telescopio modesto, el

cráter nos ofrece una conexión con los observadores del pasado,

con sus cuadernos de campo y sus lentes de vidrio pulido. Cada fase lunar trae

consigo una nueva oportunidad para contemplar cómo la luz modela sus formas y

revela su historia geológica, sus cicatrices de impacto, y su milenaria

presencia sobre el horizonte nocturno.

Bibliografía

1.

https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n_(cr%C3%A1ter)

2.

Virtual

Moon Atlas V8.2

3.

Actividad

en la superficie lunar: fenómenos lunares transitorios, Cruz R., file://Dialnet-ActividadEnLaSuperficieLunar-4550290.pdf

4.

https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos_lunares_transitorios

No hay comentarios.:

Publicar un comentario