Texto aparecido en la edición de diciembre 2023 de “The

Lunar Observer”

Quisiera compartir algunas reflexiones sobre la

práctica de la observación visual, un arte, o en términos más profanos, una

técnica que ciertamente ha dejado de ser esencial con el advenimiento de la

tecnología CCD para la captura de imágenes. La observación fotográfica con este

tipo de cámaras es claramente superior al permitir, primero de todo, la

obtención de datos objetivos, mientras que en la observación visual los datos

dependen (lamentablemente) de la capacidad del observador (factor que siempre

será predominantemente subjetivo). Pero la observación visual permite algunas

reflexiones sobre cómo se construye la percepción visual de un mundo parecido y

distinto al nuestro, mediado por el instrumento que utilizamos. ¿Registramos lo

que vemos objetivamente? Uno pensaría que sí, pero también es cierto que

formaciones selenográficas tan evidentes como los dorsa recién fueron

registradas luego de casi dos siglos de observación telescópica, lo que nos

lleva a la primera nota.

1.-CONOCER LO QUE VEMOS.

Siguiendo el increíble “A Treatise on Moon Maps” de

Francis J. Manasek, vemos que la observación visual, reflejada en los mapas que

se realizaban, estaba determinada por el objetivo que prevalecía al momento de

realizarla. Mientras el objetivo era cartografiar con la mayor precisión

posible la totalidad de la cara visible, los detalles de cada accidente

selenográfico no eran registrados (¿o no se los percibía?). Es con los

“Fragmentos selenográficos” de Von Schröeter que comienza a prevalecer lo que

Manasek llama “enfoque corográfico”, el mapeo detallado de áreas pequeñas. Se

empiezan a cartografiar características no registradas de los accidentes

lunares: bordes y picos centrales de cráteres, así como crestas y surcos.

¿Antes de Von Schröeter estos detalles no se observaban o simplemente no se

registraban? ¿No fueron registrados porque se consideraron inútiles para los

grandes mapas generales? ¿O no se registraron porque no se había descubierto

una semiótica, una taxonomía que guiara la observación? En términos de Manasek:

“El presente estudio detectó cambios evolutivos en la forma en que se

representaron los cráteres (…) Quizás esta evolución sugiere un largo período

requerido de aprendizaje para percibir e interpretar imágenes ópticas,

comenzando con la ambigüedad inicial que siguió a Galileo y sin llegar

realmente a prosperó hasta el siglo XIX, o que la codificación de tales

detalles requirió observaciones más intensivas resultantes de la presentación

corográfica de los detalles de la superficie lunar. Podríamos argumentar que el

pico central logró reconocimiento a medida que se desarrollaron la selenología

y la ciencia geológica”. Conocer lo que vamos a ver, al menos las

características generales, permite enfocar la observación a los aspectos más

importantes, o al menos los aspectos que partiendo de dicho conocimiento

podemos considerar más relevantes, y aquí entra en juego la selectividad, lo

que nos lleva a la segunda nota.

2.-LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO

Alguna vez hemos comparado en esta revista la

observación visual y fotográfica de un mismo accidente selenográfico, el dorsum

que termina en Herodotus en condiciones similares de iluminación (cerca del

terminador). El texto se llama “Morphological components of wrinkle ridges

detected in digital images” y está en el número de abril de 2021 de The Lunar

Observer. Siendo breves, la conclusión que podríamos sacar de esa comparación

podría ser que la vista es más sagaz que la fotografía y ésta es más precisa.

Volveremos sobre esta idea.

Todos los observadores visuales conocemos la

angustiante sensación de que no registramos con la mano que dibuja todos los

detalles que vemos con nuestro ojo a través del ocular. Ya uno de los primeros

selenógrafos y el autor de la primera enciclopedia lunar, “Selenographia”,

Johannes Hevelius, se detiene en ese problema, agravado por lo fatigoso que era

observar sin seguimiento. Hevelius se plantea la posibilidad de trabajar con un

dibujante, pero los problemas eran superiores a la ventaja de contar con

alguien que sepa dibujar, ya que el dibujante estaría somnoliento durante la

observación nocturna o directamente dormido (y no acudiría al observatorio) o

bien no sabría qué era importante registrar y qué no. Ya Hevelius en 1647 se

percataba de que necesariamente seleccionamos la información al momento de la

observación, como dice Manasek hablando de los mapas lunares antes de 1910: “La

veracidad de una imagen impresa derivada de la observación visual no representa

necesariamente la totalidad de la visión del observador. Más bien, posiblemente

se haya modificado selectivamente para “reducir la información a dimensiones

manejables”. (…) La visión hermenéutica de que la percepción no es

principalmente teórica sino que los objetos se declaran a sí mismos (cf. Rouse)

tal vez sea más válida si estamos en un mundo en el que ya existe un

significado relevante, y las imágenes tienen nombres, son intelectual y

culturalmente coherentes, están sujetas a la categorización y análisis. La

imagen puede ser autodeclarante pero es posible que no entendamos la

declaración”, cuando la exploración especial ha sumado un cúmulo impresionante

de información sobre la Luna, ya no estamos en las mismas condiciones de los

selenógrafos clásicos que tanto admiramos, ahora la imagen es más evidente y,

sobre todo, Podemos confirmar, en buena parte, nuestra percepción visual

(volveremos sobre esto).

Si la observación visual conserva aún hoy los sesgos

observacionales de la época dorada de la selenografía: subjetividad en la

interpretación de lo que se ve a través del telescopio, variación en el grado

de agudeza visual del observador, grado de conocimiento previo que determina la

selección del objetivo , la selección es primordial porque se registran los

rasgos que se consideran esenciales, no todos, por eso es fundamental tener

claro qué registrar y cómo nuestra observación selecciona información que podría

agregar algo nuevo. En la observación fotográfica, el volumen de información al

que accede el observador en el momento de la observación es menor que el que

puede acceder el usuario posterior (incluido el propio observador), por ejemplo,

ampliando la imagen o jugando con el contraste. La observación visual, en

cambio, es cerrada: el observador tiene más información en el momento de la

observación que la que finalmente registra en papel, lo que no se registra se

pierde, por eso siempre ha sido importante cómo afrontar la selección. de la

información que el observador considera valiosa y digna de ser registrada, lo

que nos devuelve a la preocupación de Hevelius por la mano que dibuja. Entre

los colaboradores frecuentes de “The Lunar Observer” hay muchos excelentes

dibujantes, cuyos dibujos hablan por sí mismos. Los que no tenemos tan buena

mano debemos mejorar el dibujo con el añadido de mucha información en la forma

de un reporte lo más completo posible.

Retomamos la dicotomía entre la sagacidad de la

observación visual frente a la precisión de la fotografía. La edad dorada de la

cartografía lunar basada en la observación visual y el dibujo y posterior

impresión estuvo guiada, hasta bien entrado el siglo XIX, por la ambición de

precisión en la ubicación de los accidentes selenográficos. Hoy esa precisión

está al alcance de cualquiera recurriendo, por ejemplo, al Lunar Reconnaissance

Orbiter Quickmap online. Ya no es tan importante la precisión cartográfica de

nuestras observaciones, que pueden ser corregidas a posteriori. Creo que la observación

visual debe centrarse en el aspecto cambiante de la superficie lunar a medida

que cambia la iluminación, especialmente aprovechando las posibilidades que

ofrece la zona del terminador: “Una de las ironías de la observación lunar es

que un reflector casero de 6 pulgadas es capaz de revelar muchos de los

detalles que pueden fotografiarse a través de los telescopios más grandes de la

Tierra…. Tu cerebro puede descartar los períodos de visión borrosa y

concentrarse en los momentos fugaces de visión nítida”, lo que se aplica

especialmente a los marias: “las superficies de los maría lunares suelen ser

tan planas que hay que mirar de cerca para ver cualquier relieve. Pero debido a

que la Luna carece de una atmósfera significativa para atenuar y difundir los

rayos del Sol, cada pequeño borde de cráter y montículo proyecta una larga

sombra negra cuando el Sol está bajo. Esta "ampliación de sombras"

permite ver muchos detalles finos que proporcionan información que no está

disponible en estudios de superficies de yeguas bajo mayor iluminación... con

"ampliación de sombras" puedes ver características verticales de sólo

25 a 50 metros de altura, ¡porque proyectan sombras de miles de metros de

largo! Navega por el terminador con gran aumento y, si la visión es constante,

serás recompensado con detalles desconocidos para los científicos que estudian

sólo fotografías del Lunar Orbiter que se ven comprometidas por sus ángulos solares

relativamente más altos” (Charles Wood en The Modern Moon). Concretamente,

observar cerca del terminador permite aprovechar las condiciones propicias para

el registro de la intensidad de las zonas brillantes (como indicadores de zonas

altas, por ejemplo), la extensión y gradación de las sombras, etc. Es

interesante notar reflexionar sobre la geometría y las tonalidades de lo que

observamos a través del telescopio en la superficie lunar. John Willats en su

ensayo “The draughtsman’s contract. How an artista creates an image” hace una

interesante reflexión sobre como el cerebro interpreta los datos visuales, en

forma de intensidad lumínica, que me parece importante para nuestro tema: “Las

imágenes pueden describirse de otro modo, según la relación variable existente

entre las distintas marcas que hay en la superficie de las imágenes y los

elementos del mundo real que estas denotan. (…) Las marcas existentes en

imágenes como las fotográficas (luces y sombras al incidir en la película) son

marcas que representan o denotan puntos de intersección de diminutos haces de

luz tal como los capta la cámara o tal como los habría captado la retina del

espectador en su lugar (…) el cerebro tiene que interpretar las variaciones de

intensidad lumínica que presenta la imagen para extraer de ella información,

del mismo modo que cuando interpreta la disposición de la luz de una escena

real al impresionar la retina. En imágenes de este tipo-fotografías y cuadros

impresionistas y puntillistas-el artista y el operador se mantienen pasivos en

lo que se refiere a la representación de la forma y la tarea de la

interpretación recae en el espectador. En los dibujos arquitectónicos y en la

mayoría de los dibujos infantiles el dibujante es el encargado de extraer los

elementos, que luego representa directamente en la ilustración”.

Nuestra retina capta a través del ocular líneas

definidas (el contorno de un cráter o la extensión de una grieta, por ejemplo)

y luces y sombras (con gradaciones). Las líneas definidas no necesitan

interpretación, necesitan precisión en su dibujo. También es cierto que la

precisión que se requería en las observaciones visuales previas a las imágenes

captadas en órbita lunar no es tan necesaria, porque la podemos sustituir con

el inmenso caudal de datos disponibles públicamente, por ejemplo, en el Lunar

Reconnaissamce Orbiter QuickMap. Las variaciones de intensidad lumínica,

brillos y sombras, si necesitan interpretación, porque denotan información (el

contorno de una sombra denota la forma de un risco que no alcanzamos a ver, por

ejemplo); lo que nos lleva a las tres siguientes notas.

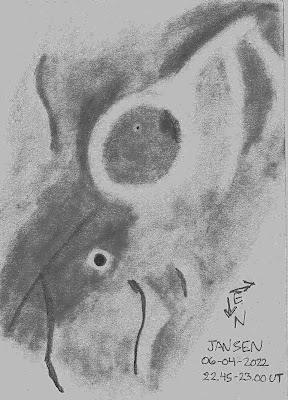

3.-EL REGISTRO DE LAS SOMBRAS

Reflexionando sobre cómo se observan las gradaciones

de las sombras en la Luna, me parece útil hacer una distinción entre cráteres y

elevaciones. Hice el repaso de mis dibujos en mis cuadernos de observación,

pero me pareció más preciso recordar cómo realmente se observan las sombras. El

registro posterior siempre es más esquemático, por eso es importante usar la

escala Elger de albedo al momento de la observación. Mi espíritu indolente ha

impedido que me ponga a observar la luna llena para aprender dicha escala, pero

tratar de recordar gradaciones de zonas oscuras y brillos ha reforzado mi

voluntad de hacerlo, ya que comienzo a imaginar escalas, que serían muy

imprecisas comparadas con la escala de Elger. Pero, por ahora, me parece que en

el interior de los cráteres suele haber al menos dos tipos de sombras, las muy

oscuras (las más comunes, que son también las paredes) y las más claras, que

también pueden dividirse entre las sombras más claras que indican el avance de

la luz sobre la superficie irregular, como en el cráter Schickard, o sombras

apenas un poco menos oscuras que las sombras vecinas, como se puede observar en

la sombra interior de Tycho (como vemos en la IMAGEN 1, en la que los diferentes tonos está marcados con los

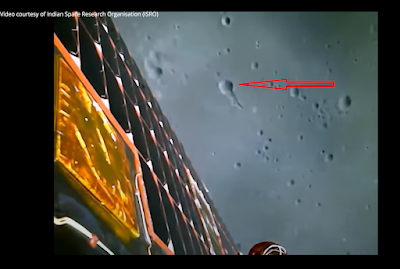

números 1 y 2 en la zona en sombras), o de Ptolemaeus, por ejemplo. Para el caso de las elevaciones, la

causa de las diferencias es más clara, las sombras más oscuras indican relieve

más escarpado y, en ese caso, no he podido observar más que 3 tonalidades de

sombras proyectadas por dorsa o por las paredes exteriores de los cráteres en

zonas llanas como los maría (como se ve en la IMAGEN 2).

4.-EL REGISTRO DE LOS BRILLOS

La gradación de las zonas brillantes es más difícil de

medir y mucho más sutil en sus variaciones. Claramente las zonas más brillantes

son las zonas de material más recientemente expuesto, con iluminación frontal,

como indica la escala de Elger, desde Bullialdus (5.0), pasando por Copernicus

(8.0) hasta el pico central de Aristarchus (10). Pero además de denotar material

reciente, las zonas brillantes indican altura cuando están cerca del terminador,

en ese caso parecería haber una gradación de al menos 3 tonos de sombras, que

se suelen ver en los dorsa, indicando distintas alturas.

5.-COMO PERCIBIMOS EL TERRENO PROFUNDO

Un caso especial, una variación de cómo la sombra

cerca del terminador denota altitud es un cierto tono muy leve de sombra, más

leve que los tonos de sombra que indican altura, que además se extiende en una

zona en la que no hay alturas. Esa mirada intuitiva que nos indica que puede

haber una pendiente se puede comprobar con los datos de altitud del LRO

Quickmap, por ejemplo (como se ve en la IMÁGENES 3 y 4).

6.-LA CONFIRMACIÓN IMPRESCINDIBLE

Con ánimo de polémica, podemos afirmar que la edad

heroica de la observación visual de la Luna (magníficamente narrada en esa obra

maestra que es “Epic Moon”) nos proporcionó la mayoría de los datos científicos

que hoy conocemos sobre la Luna, lo que se logró a pesar del elemento subjetivo

inherente a la observación visual. Y grandes ejemplos son los clásicos errores

que tanta burla han cosechado, como las apariciones y desapariciones del cráter

Linne o el infame O’Neill’s Bridge. Pero esos errores no deben ocultar lo valioso

que fue la observación visual, ¿lo es todavía? Yo creo que la observación

visual aún puede ser valiosa si depende de la imagen fotográfica. Durante buena

parte del siglo XX, la observación visual afinó los detalles aprovechando la

precisión cartográfica de la fotografía. Ejemplos de observación visual

mediante imágenes fotográficas son el magnífico trabajo de Johann Krieger y el

mapeo lunar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para el Proyecto Apollo, previo

a las misiones Lunar Orbiter, que partían de la fotografía y terminaban

visualmente. Hoy conocemos la superficie de la Luna con un enorme grado de

detalle, nuestras observaciones son casi innecesarias, pero las observaciones

desde la Tierra con iluminación oblicua aún pueden mejorar las imágenes en

órbita con iluminación frontal (como el estudio de los domos). Un nuevo

paradigma para la observación visual podría basarse en la selectividad del

observador visual y la posibilidad de la confirmación fotográfica. Sin

confirmación fotográfica, la observación visual no es válida hoy.

De esta manera continuamos el enfoque de la

selenografía clásica: cada observación añade un detalle al panorama completo de

una región particular de tamaño cada vez más reducido. Así, tenemos una

observación visual con un marco teórico previo que proporciona quizás lo último

que lo visual puede dar: seleccionar un detalle anómalo que pueda agregar

conocimiento sobre un rasgo lunar "pasado por alto", conocimiento que

necesita una confirmación en imágenes fotográficas para que podamos alcanzarlo.

una explicación teórica (que todavía no tenemos).

7.-¿VEMOS MÁS O MENOS QUE NUESTROS PREDECESORES?

Es probable que veamos más en la superficie lunar que

selenógrafos como Hevelius o Elger, tenemos en nuestra enciclopedia interna

todos los datos que casi un siglo de exploración espacial ha generado y que

observadores mucho más eximios que nosotros, con muchas más años de

observación, desconocían o solo intuían o deducían de algunos pocos datos

observacionales. A nosotros nos toca tratar de acercarnos a esos grandes

colosos de la astronomía y honrar su memoria observando cada vez que se pueda.

Anunziato,

Alberto et al. (2021), Morphological components of wrinkle ridges detected

in digital images, in “The Lunar Observer”, April 2021.

Manasek,

Francis J, (2022), A Treatise on Moon Maps.

Sheehan

W. and Dobbins T., (2001), Epic Moon, Willmann-Bell, Richmond.

Willats,

John (1990), The draughtsman’s contract. How an artist creates an image, in Imagen

y conocimiento. Cómo

vemos el mundo y cómo lo interpretamos, Crítica, Barcelona.

Wood,

Charles A. (2003), The Modern Moon. A

Personal View, Sky and Telescope, Cambridge.